70歳になったとき

70歳以降もマイナ保険証で医療機関等を受診してください

- 令和7年12月2日以降保険証の使用が終了したことに伴い、医療機関等受診時は、マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)をご利用ください。

- マイナ保険証を医療機関等でご利用頂くことで、70歳以上の被保険者または被扶養者(以下、「高齢受給者資格」という。)に関する情報も連携されるため、特段の手続きを行うことなく、年齢等に応じた一部負担金の割合(詳細下記参照)で医療機関等を受診できます。

70歳到達時に「資格情報のお知らせ」をお送りいたします

- 以下の①~③に該当する際に一部負担金等をご本人様へ通知するため、当組合より「資格情報のお知らせ」を事業所経由(任意継続被保険者を除く)でお送りいたします。

①当組合加入時に70歳以上

②当組合加入後に70歳に到達

③70歳以上の加入者で一部負担金の割合が変更となった場合

- 「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診することはできませんので、ご注意ください。

マイナ保険証を利用できない場合は資格確認書【web】で受診してください

- 上記①~③に該当し且つマイナ保険証をお持ちでない方に対して、当組合は資格確認書を電磁的に交付(以下、「資格確認書【web】」という。)しますので、web交付専用サイトにアクセスし、スマートフォンで表示された資格確認書【web】を医療機関等の窓口に提示してください。

- 資格確認書【web】を使用している場合は、高齢受給者資格に関する情報も連携されるため、特段の手続きを行うことなく、年齢等に応じた一部負担金の割合で医療機関等を受診できます。

資格確認書【書面】も交付申請できます

- 上記①~③に該当しマイナ保険証並びにスマートフォンを所有しておらず資格確認書【web】も利用できない場合は、紙媒体の資格確認書(以下、資格確認書【書面】という。)を交付いたします。

- 交付をご希望の場合は、事業所経由(任意継続被保険者を除く)で「資格確認書交付申請書」をご郵送ください。申請書受理後、当組合より事業所経由(任意継続被保険者を除く)で負担割合等記載の資格確認書を交付します。なお、資格確認書【書面】は交付までにお時間がかかる場合があります。

- 上記①~③に該当した場合であって、負担割合の記載のない資格確認書【書面】並びに従前の負担割合が記載された資格確認書【書面】については、事業所経由(任意継続被保険者を除く)で当組合に返却してください。

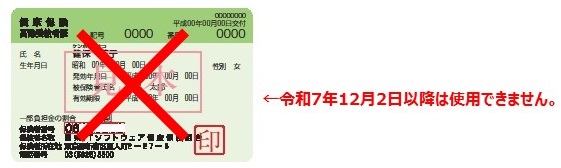

高齢受給者証をお持ちの方へ

- 高齢受給者証は、保険証と同様に令和7年12月1日をもって使用が終了しましたのでマイナ保険証で受診してください。

- マイナ保険証を利用できない状況等である方は、受診する際に負担割合等記載の資格確認書が必要です(詳細は上記をご参照ください)。

- 高齢受給者証の使用終了による証返却の必要はありません。令和7年12月2日以降、高齢受給者証はご自身で破棄していただきますようお願いいたします。

高齢受給者資格の負担割合と有効期限

マイナ保険証または負担割合等記載の資格確認書のいずれかを医療機関等で提示すると、70歳以上の方の窓口負担は定率2割になります(ただし、「一定以上の所得がある人」とその被扶養者は3割負担になります。下記参照)。

開始日について

- 70歳になる誕生日の前日の属する月の翌月から対象となります。

例1:4月1日生まれの方=誕生日の前日(3月31日)の属する月(3月)の翌月(4月)

⇒4月から対象

例2:4月2日生まれの方=誕生日の前日(4月1日)の属する月(4月)の翌月(5月)

⇒5月から対象

つまり、「1日生まれの方」は「誕生日」から有効で、「1日生まれ以外の方」は「誕生月の翌月1日」から有効となります。

- 既に70歳に達している方が資格を取得した場合や被扶養者になった場合には、高齢受給者資格は取得日から有効となります。

終了日について

- 通常は、75歳の誕生日の前日をもって終了します。(75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。)

- 75歳の誕生日前日より前に被保険者の資格を喪失するあるいは被扶養者から削除された場合は、資格喪失日あるいは扶養から削除された日の前日までが有効期限となりますのでご注意ください。

- 標準報酬月額が28万円以上の方で 、収入基準申請により2割負担に変更になった方の高齢受給者資格の有効期限は、直近の8月31日までとなります。2割負担を継続する場合は、再度収入基準申請が必要になります。(下記参照)

一部負担金の割合の判定方法

マイナ保険証または負担割合等記載の資格確認書のいずれかを提出すれば、70歳以上の方の一部負担金の割合は2割になりますが、「一定以上の所得がある人」とその被扶養者は3割負担になります。

被保険者の収入によって一部負担金の割合が2割か3割か決まります。 その基準は下記のとおりです。

「一定以上の所得がある人」の基準

健康保険の被保険者の場合は、標準報酬月額が28万円以上の方が「一定以上の所得がある人」に該当し、3割負担となります。ただし、標準報酬月額が28万円以上であっても、前年度の収入額が以下の年収に満たない場合は、収入基準の申請により2割負担となります。

| 70歳以上の被扶養者がいない世帯 | 383万円未満 |

|---|---|

| 70歳以上の被扶養者がいる世帯 |

(被扶養者の収入と合わせて) 520万円未満 |

|

(被保険者の収入が383万円以上の方のうち) 旧被扶養者(※)がいる世帯 |

(旧被扶養者の収入と合わせて) 520万円未満 |

(※)旧被扶養者とは、後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上)となったことにより、当組合の被扶養者から外れた方をいいます(被扶養者でなくなった後、5年を経過する月までの間に限ります)。

また、65歳から74歳までの方であって、後期高齢者医療制度の障害認定を受けたことにより被扶養者でなくなった方も含みます。

- ここでいう収入とは、前年(1月から8月に医療機関で受診されるときは前々年)の収入のすべてが対象になります。ただし、退職金および公租公課の対象とならない収入(障害または遺族にかかる年金・恩給等、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金、児童手当・児童扶養手当等、災害弔慰金など)は除きます。

収入基準の申請について

標準報酬月額が28万円以上の方で、上記年収基準に満たない方は申請により2割負担となります。

- 年収による2割負担を申請する場合は、「健康保険高齢受給者基準額適用申請書」に必要事項を記入し、収入のわかる書類(市区町村で発行される非課税証明書または課税証明書)を添付のうえ、お持ちの資格情報のお知らせ/資格確認書の交付年月日から14日以内に、当組合に申請してください(事業主を通じて届けることも可能)。

- 申請する場合は申請用紙を送付しますので、適用二課までご連絡ください。

- 14日を超えて申請された場合には、やむを得ない理由があると認める場合を除き、一部負担金割合が2割として適用されるのはその翌月からとなります。

- 虚偽の申請を行い、世帯の収入金額が基準額を下回り、負担区分が一定以上所得者(3割負担者)から一般(2割負担者)となった場合には、刑法上の詐欺罪に該当するとともに、不正行為による受給として保険者が国税徴収の例により、給付額の一部を徴収することもあります。

- 標準報酬月額が28万円以上の方で、上記収入基準申請により2割負担となった方は、収入の額を毎年申請する必要があります。(定期判定)

定期判定について

- 標準報酬月額が28万円以上の方で、上記収入基準申請により2割負担となった方の高齢受給者資格の有効期限は、直近の8月末日までです。

- 2割負担を継続する場合は、「健康保険高齢受給者基準額適用申請書」に必要事項を記入して、収入のわかる書類(市区町村で発行される非課税証明書または課税証明書)を添付して、毎年8月31日までに申請する必要があります。

- 対象者(上記収入基準申請により2割負担になった方)には、7月下旬に当組合よりご案内いたします。

- 8月31日までに申請しなければ3割負担に変更になります。

お問い合わせは適用二課まで

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6

TEL. 03-5925-5306

受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00